国土空間の計測・管理手法の研究

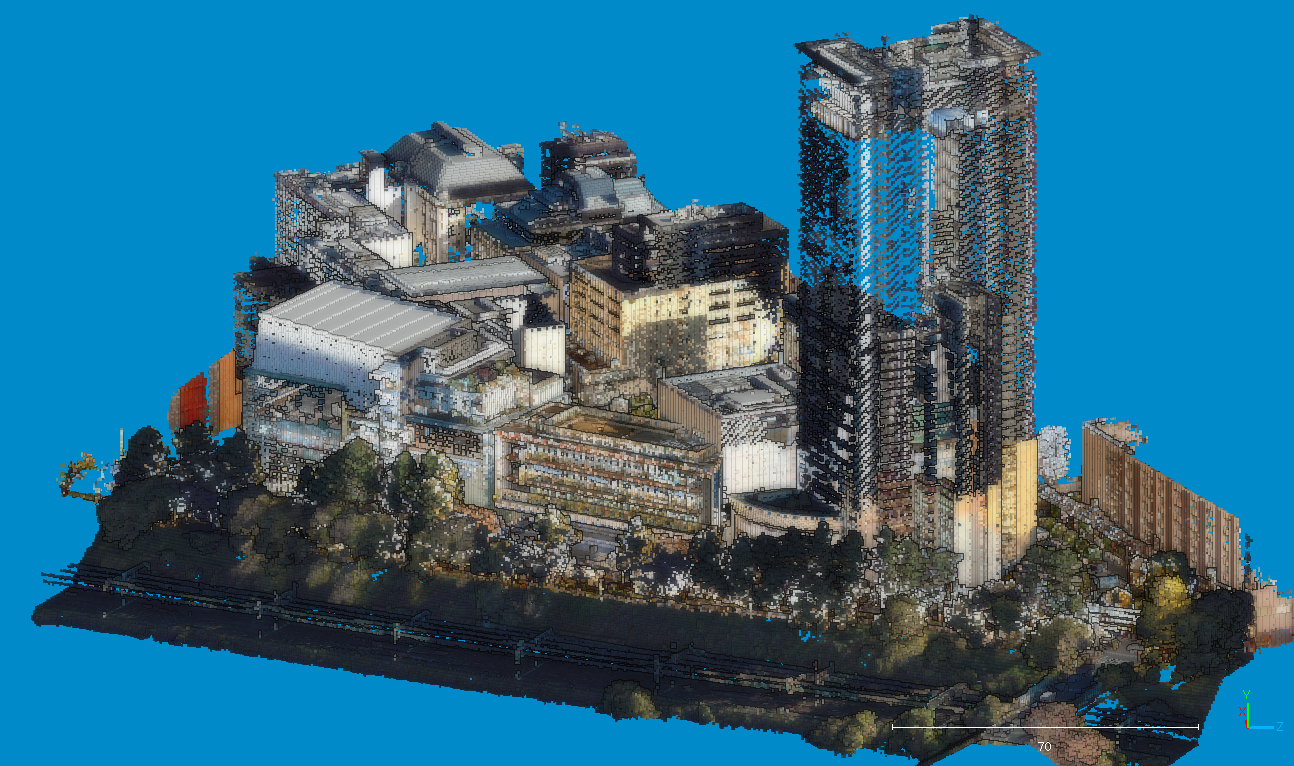

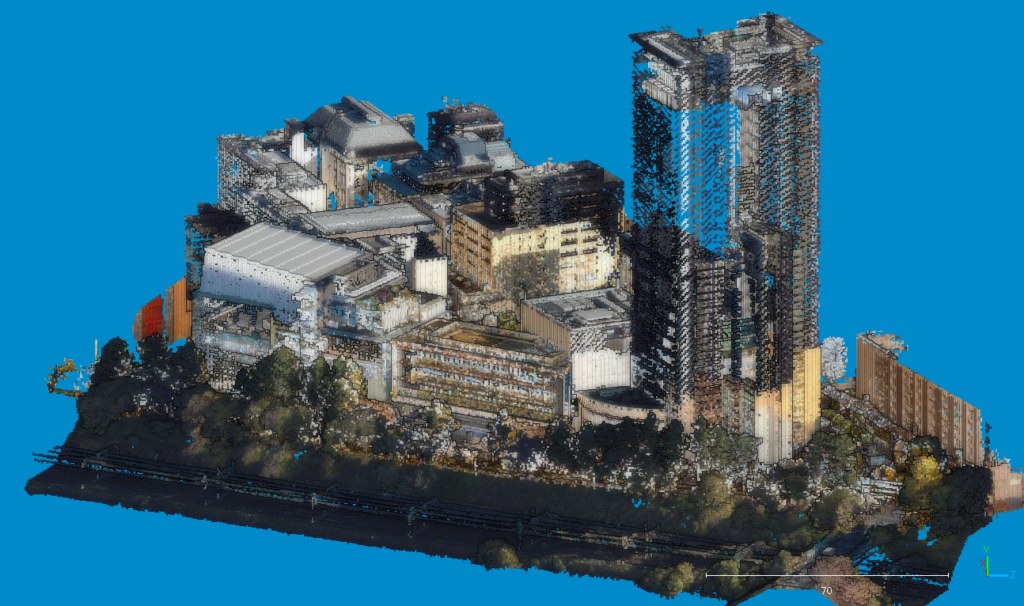

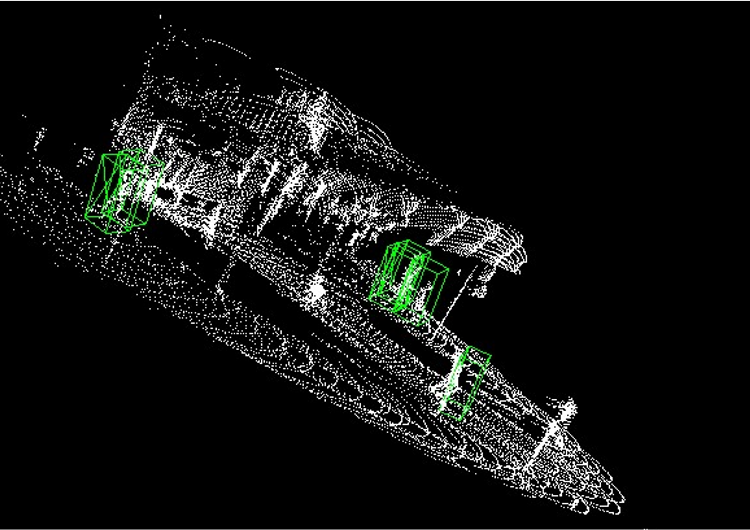

近年、DX(デジタルトランスフォーメーション)が推進されており、建設業においても建設DXの導入による生産性や安全性の向上が急務となっています。そこで、身近な計測機器であるスマートフォンやドライブレコーダから、業務用の高精度なレーザースキャナまで多岐にわたる数十種類の計測機器を用いて国土空間の動画像や点群データを収集することでDX化を進めています。

動画像と点群データにはそれぞれ一長一短があるため、適切な使い分けが重要です。動画像は対象物を詳細に確認できるという利点があるため、道路点検を目的とした損傷箇所の検出,交通量調査を目的とした車両の認識といったAIを用いた新たな技術の開発に有用です。一方、動画像では対象物との距離を計測できないことやプライバシーへの配慮が不十分といった課題が存在します。そこで、注目されているのが点群データです。点群データは動画像のように視覚的に明瞭ではないものの、3次元の位置情報を保有しています。空間や対象物の形状を正確に把握できることから、土砂災害発生時の現場状況の把握、プライバシーに配慮した人体検出など数多なる利活用の方法が提案されています。こういったAIを活用した技術と動画像・点群データを組み合わせて現実空間を仮想空間上に再現し、現実で起きていることをリアルタイムで仮想空間に反映することで、住みやすいまちづくりをすることができます。こうした技術はデジタルツインと呼ばれ、産官学が一体となって社会実装に挑んでいます。社会空間情報研究室では、その一端を担えるよう日々研究に取り組んでいます。

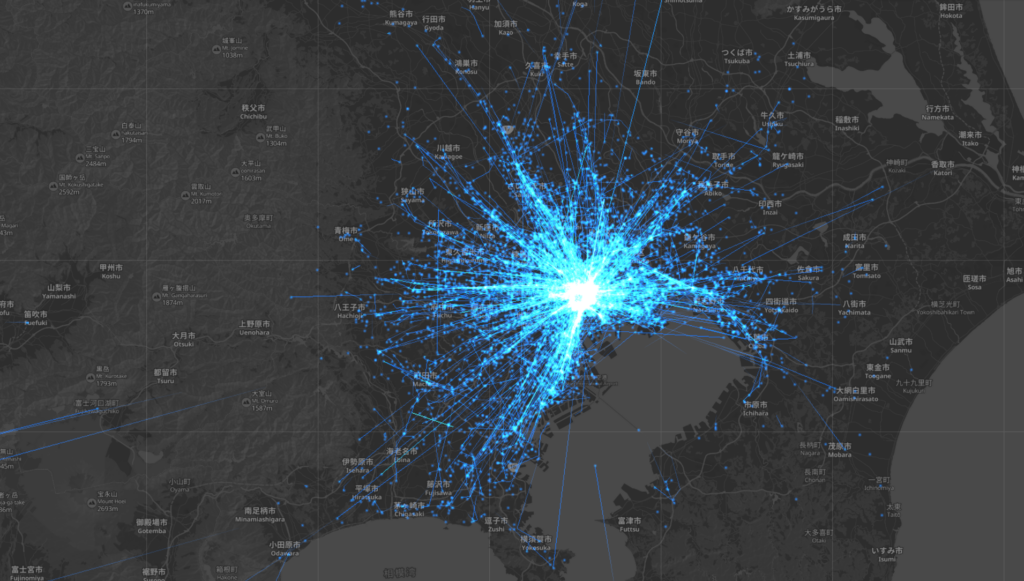

都市活動の分析・見える化の研究

携帯電話やカーナビゲーションシステム、IoTデバイス等の媒体から24時間365日収集・蓄積されるセンシングデータが注目されてから、10年以上が経過しています。人流や車流に代表されるセンシングデータは、多量性や多種性、リアルタイム性といった特徴があり、様々な用途で活用されています。例えば、携帯電話の位置情報から取得した人流データの活用により、感染症や大規模イベント、災害等の影響による人々の行動の変化を把握することが可能となります。また、カーナビゲーションシステム等の車載器から得られるプローブデータの活用により、潜在的な事故危険箇所の発見や、事故・災害に伴う交通流動の変化を予測することが可能となります。そこで、私たちは、ビッグデータと統計調査の各種資料とを組み合わせて、都市活動の現状把握、潜在する事象の発見や将来予測に向けた分析・可視化手法の研究に取り組んでいます。